Der GWP Verlag hat in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein eine neue Wanderführerreihe gestartet. Aufgearbeitet werden alle zehn Hauptwanderwege des Albvereines – optimiert für die An- und Abreise mit dem ÖPNV sowie für die Nutzung mit dem Smartphone oder GPS-Gerät. Jetzt sind zwei weitere Wanderführer in der Reihe erschienen.

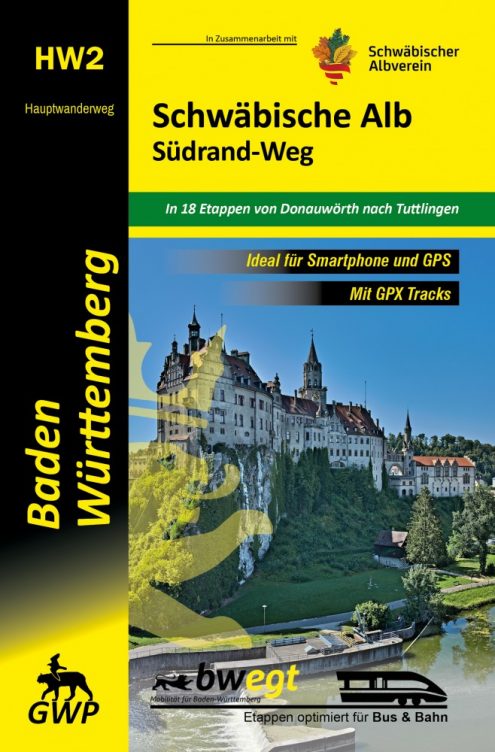

Schwäbische Alb Südrand-Weg (HW2)

Der Schwäbische Alb Südrand-Weg ist vornehmlich von stillen Mittelgebirgslandschaften geprägt. Er beginnt im Donauwörth im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben und orientiert sich in weiten Teilen am Lauf der Donau. Das Ziel, Tuttlingen, liegt flussaufwärts. Auf 288 Kilometer führt der Weg in 19 Etappen durch Wald und Flur am Rande des Donaurieds vorbei bis zu den Hunderte Meter hohen Felsabbrüchen im oberen Donautal. Es geht durchs Lonetal und durch das Tal der Zwiefalter Ach, in Ulm kann man den höchsten Kirchturm der Welt besteigen, das Ulmer Münster.

Auch wenn der HW2 dem großen Bruder, dem Nordrand-Weg, in seiner Bekanntheit nicht nachsteht, ist er weniger frequentiert. Auf den weiten, dünn besiedelten Hochflächen und Wäldern der Alb ist Ruhe garantiert.

(Taschenbuch, 252 Seiten, 120 Fotografien, 33 topografische Karten, ISBN 978-3-948860-02-8, 18,90 €)

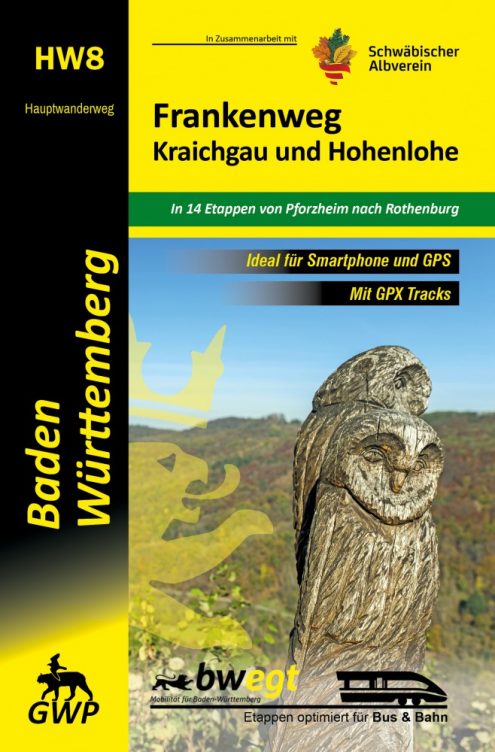

Frankenweg (HW8)

Der Frankenweg verläuft auf 212 Kilometern in 14 Etappen von Pforzheim bis Rothenburg ob der Tauber durch die ruhigen Wälder des Kraichgaus und des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, aber auch über die weiten, einsamen Fluren der Hohenloher Ebene und Frankens. Auf dem We liegen das UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn sowie das fränkische Rothenburg, Inbegriff mittelalterlicher Städtebaukunst in Deutschland.

Die überschaubare Länge und meist gemäßigte Anstiege sind auch für wenig geübte Wandersleute zu meistern. Der überwiegend abgelegene Streckenverlauf leitet in ländlicher Stille zu authentischen Dörfern und Menschen. Der HW8 gehört zu den gering frequentierten Hauptwanderwegen und bietet dadurch ein besonderes Naturerlebnis mit dem Charme der nördlichen Landeshälfte.

(Taschenbuch, 186 Seiten, 90 Fotografien, 26 topografische Karten, ISBN 978-3-948860-10-3, 17,90 €)

Autor Michael Gallasch erläutert in beiden Büchern den Streckenverlauf mit detaillierten Beschreibungen, Höhenprofilen, Bildtafeln und amtlichen Karten. GPS-Tracks zum Download sind selbstverständlich. Dazu kommen Empfehlungen zu Gastgebern und informative Links sowie Infos zum ÖPNV in der jeweiligen Region.

Bereits erschienen sind die Wanderführer zum HW1 (Albsteig), zum HW3 Süd und Nord (Main-Neckar-Rhein), zum HW6 (Limeswanderweg) und zum HW10 (Stromberg-Schwäbischer Wald-Weg).

Alle Wanderführer sind im Lädle und im Online-Shop des Schwäbischen Albvereins erhältlich.