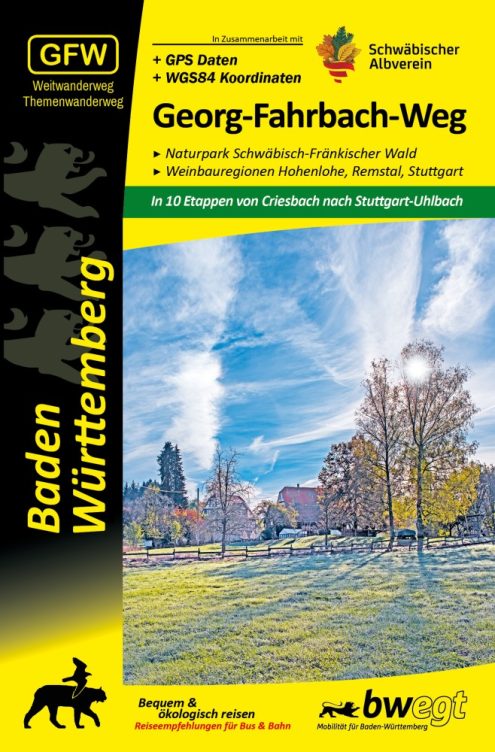

Der Georg-Fahrbach-Weg (GFW) gehört zu den weniger bekannten Fernwanderwegen des Schwäbischen Albvereins. Er überrascht durch seine landschaftliche Vielfalt mit Idyllische Flusstäler, wilde Schluchten, bunte Weinberge und stille Wälder. Mit 121 Kilometern Länge ist der Weg in bis zu zehn Etappen je nach Zeit und Fitnessgrad zu schaffen.

Start ist in Criesbach, dem Geburtsort von Georg-Fahrbach, der viele Jahre dem Schwäbischen Albverein vorstand und zu dessen Gedenken der Weg eingerichtet wurde. Von der Hohenloher Ebene geht es durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Durch ihn verläuft der Hauptteil der Strecke. Er ist quasi das grüne Zentrum des Weges. Anschließend führt er quer über die Waldberge ins sonnige Remstal mit seinen Weinbergen. Endpunkt ist die Landeshauptstadt Stuttgart.

Kleine Schätze am Wegesrand

Das Ziel des Wanderwegs lässt vermuten, dass Teile in dicht besiedeltem Gebiet verlaufen. Dies verhindert jedoch die gut gewählte Wegführung. Auf den 121 Kilometern Strecke durchstreift der bzw. die Wandernde ein Land, in dem sich viele kleine Schätze am Wegesrand verbergen. Sie zu entdecken ist die Kunst der Wanderschaft. Ob es ein plätschernder Wasserfall in einer wilden Schlucht oder ein stiller Berggipfel ist, dem die Natur zu Füßen liegt. Vom Norden kommend ins Herz des 3-Löwen-Landes ist der Georg-Fahrbach-Weg eine der schönsten Weisen Baden-Württemberg kennenzulernen.

Wanderführer mit vielen Extras

Der Wanderführer teilt die Strecke in 10 Kilometer lange Etappen ein, die am Stück oder auch als Sonntagsausflüge gestaltet werden können. Sie sind auch für wenig Geübte und Familien geeignet. Dazu gibt es alle Informationen, die eine Wanderung gelingen lassen: GPS-Tracks zum einfachen Download via QR-Code oder Link. Nummerierte Marken im Höhenprofil, im Textblock, auf den Fotografien und Karten ermöglichen eine leichte Nachvollziehbarkeit des Weges. Für schwierige Situationen stehen Koordinaten im WGS84 Format zur Verfügung. Ein kurzer Einleitungsteil erläutert die Verwendung. Die schönsten Fotografien können wie die GPS-Tracks heruntergeladen und beliebig mit Freunden geteilt werden.

|

Georg-Fahrbach-Weg Hohenlohe, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Remstal und StuttgartISBN: 978-3-948860-11-0, 19,90 € 156 Seiten, 260 g |