Der Hauptwanderweg HW 1 (Albsteig) von Donauwörth nach Tuttlingen und der Gustav-Ströhmfeld-Weg von Metzingen nach Neuffen sind erneut mit dem Siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden. Der Deutsche Wanderverband übergab bei der Tourismusmesse CMT die Zertifikate.

Die Burgruine Reußenstein ist ein markanter Aussichtspunkt im Verlauf des

Albsteigs (HW 1). Foto: Katharina Knaup

Das rote Dreieck ist ein wichtiges Zeichen für alle Wanderer auf der Schwäbischen Alb. Es markiert die beiden ältesten Hauptwanderwege der Region – den Schwäbische-Alb-Nordrand-Weg (HW 1), auch Albsteig genannt, und den Schwäbische-Alb-Südrand-Weg (HW 2). Beide Wege sind über hundert Jahre alt.

Nachzertifizierung alle drei Jahre

Zum vierten Mal ist der 360 Kilometer lange HW 1 nun als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden. Das Zertifikat des Deutschen Wanderverbands (DWV) muss alle drei Jahre erneuert werden. Es garantiert eine gute Markierung sowie zahlreiche Attraktionen entlang des Weges.

Der Zertifizierungsprozess ist aufwendig. Seit November 2018 sind Hauptwegmeister Gerhard Stolz und seine Frau Doris Sautter sowie viele andere Wegewarte den Albsteig abschnittsweise abgelaufen, um die Wegeführung zu überprüfen, zu verbessern und an vielen Stellen neu zu markieren. Weg von Asphalt und befestigten Waldwegen hin zu Naturpfaden.

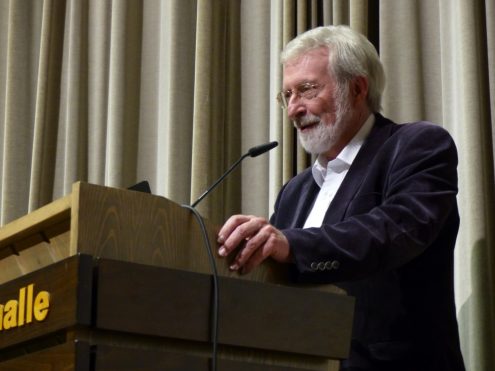

Hauptwegmeister Gerhard Stolz (Mitte) und Maik Münzing vom Schwäbischer Alb Tourismus (links) nahmen den Preis entgegen. Überreicht wurde er von Dr. Ulrich Rauchfuß, dem Präsidenten des Deutschen Wanderverbands. Foto: DWV/Ertem

Aufwendige Markierungsarbeiten

„Das war viel Aufwand“, berichtet Gerhard Stolz. Vor allem im östlichen Teil des Wegs habe man viele Streckenabschnitte verlegt, um den Weg für Wanderer schöner zu machen. Nach der Planung müssen die neuen Wegabschnitte genehmigt und schließlich neu beschildert werden. „Man hat dann unheimlich viel Material dabei“, erzählt Stolz. „Wegmarken, Material zum Festmachen, eine Stangensäge, eine Leiter, eine Werkzeugkiste“, zählt er auf. „Das Auto war voll.“ Er habe dann am Weg gearbeitet, oft gemeinsam mit dem für den Abschnitt zuständigen Wegewart. Seine Frau habe derweil versucht, mit dem Auto – dem „Werkzeugwagen“, so Stolz – möglichst nah an die Markierungsstellen zu fahren, um das Beschilderungsmaterial nicht zu weit tragen zu müssen.

Strenge Qualitätskriterien

Nachdem alle Markierungsarbeiten abgeschlossen waren, mussten alle Fakten zum Weg genau erfasst werden. Er wird dabei in Abschnitte von vier Kilometer Länge eingeteilt. Jeder Abschnitt ist eine Prüfeinheit und muss eine bestimmte Punktezahl erreichen. Dafür hat der Deutsche Wanderverband genaue Kriterien festgelegt. Wie ist die Wegbeschaffenheit? Ist der Weg abwechslungsreich und führt durch attraktive Landschaften? Gibt es kulturelle Höhepunkte? Insgesamt neun Kernkriterien und 23 Wahlkriterien muss ein Weg für die Zertifizierung erfüllen.

Die Prüfung nimmt der Deutsche Wanderverband dann vor Ort vor. Welche Abschnitte überprüft werden, verrät der DWV vorher nicht. „Bescheisserei geht nicht“, erklärt Gerhard Stolz. „Man kann sich den Weg nicht schönreden.“ Und man bekäme nach der Überprüfung eine Mängelliste präsentiert, die vor der Zertifizierung abgearbeitet muss. Die Verbesserungen sind dann auf Fotos zu dokumentieren und einzureichen. Erst dann gibt es die Urkunde.

v.l.n.r. Dr. Ulrich Rauchfuß, Hans Bader (Ortsgruppe Metzingen) und Werner Schrade (Gauvorsitzender Ermsgau) Foto: DWV/Ertem

Gustav-Ströhmfeld-Weg zum zweiten Mal nachzertifiziert

Für den Gustav-Ströhmfeld-Weg war es die zweite Nachzertifizierung. Auch hier galt es Wegemarken zu überprüfen und den strengen Kriterienkatalog des Deutschen Wanderverbands abzuarbeiten. Eine Mühe, die sich gelohnt hat. Bei der CMT nahmen Hans Bader von der Ortsgruppe Metzingen und Werner Schrade, Gauvorsitzender im Ermsgau, die Zertifizierung entgegen.

Benannt nach Gustav-Ströhmfeld (1862-1938), dem Schöpfer der Albvereins-Wanderwege, führt der 22 Kilometer lange Weg von Metzingen nach Neuffen – eine Reise durch die Landschaftsgeschichte mit 24 Infotafeln. Eröffnet wurde er 1940, 1971/72 als geologischer Lehrpfad ausgestattet und 2012/13 komplett erneuert. Ergänzt wird der Gustav-Ströhmfeld-Hauptweg mit insgesamt sieben Rundwegen.